今回は『光の雑学』として、

1、ガラスが透明なのはなぜ?

2、光の反射・吸収って?

という2つの疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。

ガラスが透明なのはなぜ?

ガラスが透明なのはなぜ?

「ガラスが透明な理由」は、ずばり

ガラスが光を【反射せず、透過する】から

ガラスが光を【吸収しない】から

の2つです。

スポンサーリンク

まず「ガラスが透明な理由」として大事なのは

という点です。

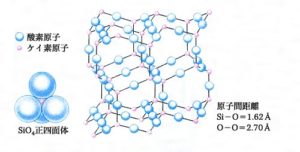

「ガラスの主成分」は

二酸化ケイ素(SiO2)

という物質で

になっています。

分子や原子が

であれば、光は

ため

のですが、ガラスは

ため「ガラスが透明に見える」わけです。

ただガラスでも

ため

しています。

次に「ガラスが透明な理由の2つ目」として

も絶対に欠かせません。

「光を吸収」と聞いてもピンとこないかもしれませんが

なので、例えば

青色だけを吸収しない場合(青色以外を吸収する場合)では物が青色に見える

ようになります。

「光を吸収するメカニズム」は少し複雑ですが、ざっくりいえば

です。

ちょっと応用編になります(読み飛ばしてもOK)が、高校~大学レベルの物理知識で簡単に「光吸収の仕組み」を説明すると、

という感じです(視覚的には入射電磁波の消滅ですね)。

要は

から

わけです。

ただ

が

ため

ようになります。

なお「光ファイバー」や「ビーカー・フラスコ」で有名な

なので、よほどのことがあっても

はずです(学生の方は自由研究として石英ガラスの厚みが何mまでなら透明なままかなどの実験してみると先生から高評価をもらえるかもしれません)。

以上、『ガラスが透明なのはなぜ?』について簡単にまとめました。

お読みいただきありがとうございました<(_ _)>

ガラスが透明なのはなぜ? ⇒ ガラスが光を反射せずに透過し、かつ吸収しないから