今回は『気象の雑学』として、

2、なぜ起こる?

という2つの疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。

貿易風とは?|簡単に仕組み&原理

貿易風とは?|簡単に仕組み&原理

「貿易風」とは、ずばり

【東】→【西】にずっと吹いている風(= 偏東風:へんとうふう)

で

緯度がおよそ【30度以下】の場所で発生

※ 南半球だと ⇒ 【シドニー】より北 あたり

していて、「貿易風が発生する理由(なぜ発生するのか?)」は

① 【緯度30度】あたりで空気が落ちてくること

② 【自転】の影響によって北半球では進行方向の右側、南半球では左側に力を受けること

の2つです。

スポンサーリンク

それでは中学生レベルの知識でも大丈夫なように、できるだけ簡単に・わかりやすく「貿易風の仕組み&原理」を説明していきます!

【赤道の近く】は太陽の熱がいっぱい届くので気温が高い!

なぜ赤道付近は暑いの?

A.地球が丸い形をしていて、太陽の熱が真っすぐ届くから!(← 単位面積当たりの熱量が高く、空気中で冷やされる時間が短い)

⇒ 【気温が高い】と【空気も暖かくなる】ので【軽く】なる!

なぜ気温が高いと空気が軽くなるの?

A.暖かいと空気が膨張するから(← 同じ重さの空気なのに体積だけ大きくなるから、単位体積当たりの重さは軽くなる)

⇒ 軽くなった空気は【上空】に移動する(← 上昇気流 ≒ 低気圧)

⇒ 上空に行った空気は風に乗って北や南に移動する

⇒ 赤道から離れるにつれて【気温は下がっていく】ので、暖かかった空気は【どんどん冷やされて】いく

⇒ 暖かい空気が軽かったのと反対で、【冷たくなった空気は重い】のでだんだん地面に落ちてくる(← 下降気流 ≒ 高気圧)

⇒ 地面に落ちてきた空気(高気圧)は、上昇気流が発生している低気圧に向かって進む(大きな低気圧は赤道付近と緯度60度あたりにあることが多い)

なぜ風は【高気圧】→【低気圧】へと吹くの?

A.低気圧では上昇気流が発生しているので地面の空気が少なくなる。逆に高気圧では下降気流が発生していて空気が多くなっているので、空気が多い方から少ない方へ、つまり高気圧から低気圧へと吹くことになる。

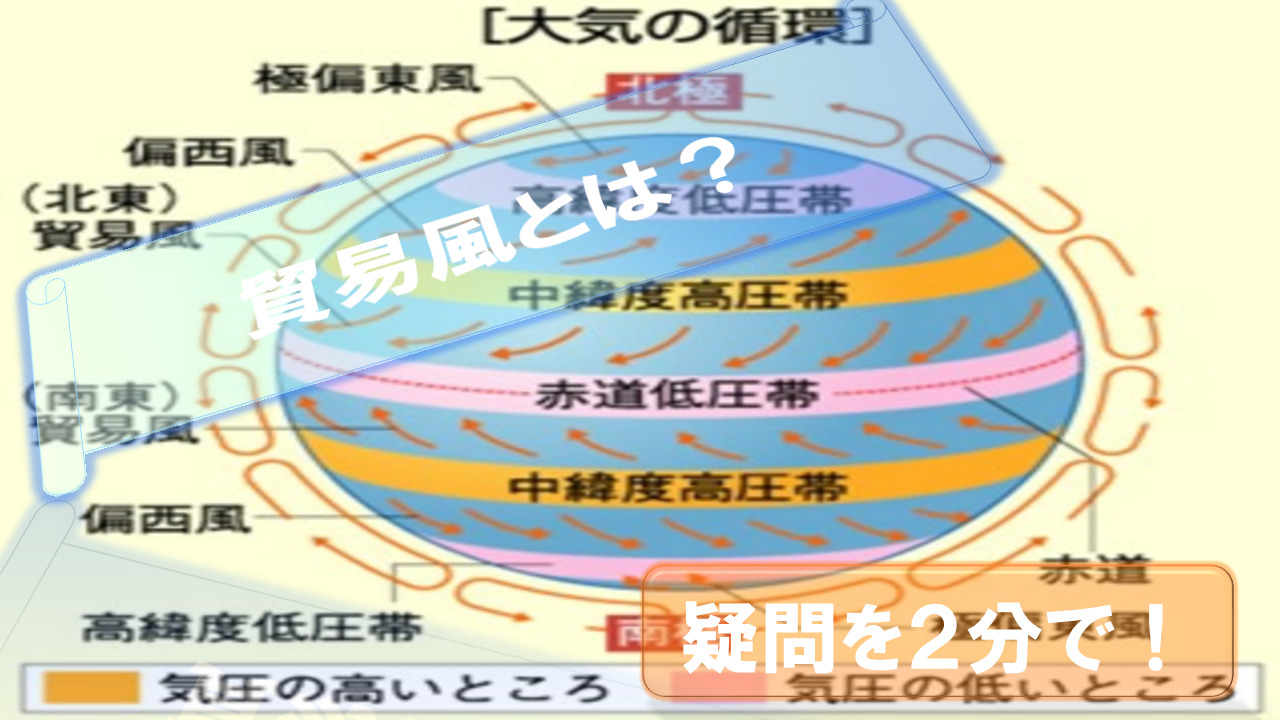

⇒ 北半球の場合では、地球が【西】→【東】に自転しているために進行方向の右側に力が加わる(コリオリの力という慣性力;南半球では進行方向の左側)

⇒ よって、北へ進む風は進行方向の右側(【西】→【東】)にそれる【偏西風】に、南へ進む風は進行方向の右側(【東】→【西】)にそれる【貿易風】になる

というメカニズムです。

可能な限り簡単に説明しましたが、だいたいの内容は理解してもらえたでしょうか?

気象学は本当にいろいろなところでつながりあっていて勉強していておもしろいと感じるはずなので、興味のある方は私の記事でもいいですし他の方の記事でもいいのでぜひたくさん読みあさってみてください。

最近よくニュースで流れる「エルニーニョ現象」も貿易風と深いかかわりがあるので、時間のある人は要チェック!

以上、『貿易風とは?|簡単に仕組み&原理』について簡単にまとめました。

お読みいただきありがとうございました<(_ _)>

貿易風とは? ⇒ およそ緯度30度以下の場所で発生する【東】→【西】に恒常的に吹いている偏東風(北半球だと【鹿児島】以南、南半球だと【シドニー】以北あたり)

貿易風が発生する理由 ⇒ ① 緯度30度付近で高気圧となり空気が下降してくること|② コリオリ力によって北半球では進行方向の右、南半球では左に力を受けること