「iPS細胞」を開発した山中教授は2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

テレビや新聞でもよく目にする「iPS細胞」。

「いろいろな病気が治せるかもしれない」ということはご存じだと思いますが、

「なぜ」、「どのようにして」治るのか、また「いつ実用化されるのか」など曖昧な方が多いと思います。

ネットで調べると確かにいろいろと情報がでてきますが、「多能性」や「分化誘導」などの専門用語が飛び出し、

生物学を専攻していなかった方には難しく感じられると思います。

そこで今回『【iPS細胞】を世界一わかりやすく!』として

1、iPS細胞の【基礎】

2、iPS細胞の【問題】

3、2018年時点でどれだけ【実用化】されているのか

の3つについて、小学校高学年の方でも理解していただけるような ”わかりやすさ” を第一にご説明します。

今回は2章立てで、まず初回は「iPS細胞の基礎」をご紹介します。

実はそれほど難しい内容ではないので、テレビでも観ながら気楽にお読みください。

お時間のない方は、最後の「まとめ」だけでも理解できるように書いてありますので、そちらだけご覧ください<(_ _)>

スポンサーリンク

『iPS細胞を世界一わかりやすく!』ーiPS細胞って?作り方は?幹細胞?

iPS細胞とは?ー多能性って?幹細胞って?

「iPS細胞」は、日本語で訳すと

人工多能性幹細胞

といいます。

さっそく難しい言葉が出てきました。

「多能性」は、

いろいろな細胞になれる

という意味(個体・本体にはなれません)で、「幹細胞」は、

いくらでも増えることができて、他の細胞になることもできる

という意味です。

つまり、

iPS細胞 ⇒ 人の力で作ることができる、いろんな細胞になれて、いくらでも増やせる細胞

ということです。

なんだかすごそうですね。

どんな細胞でも作れるのだとしたら、細胞が集まってできている「手足」や「心臓」などほとんどの体の部品を作り上げることができます。

そのため、目の見えない方には新しい目を、心臓が悪い方には新しい心臓を提供してあげることで、

病気に苦しんでいる方々の治療に役立つと考えられています。

では、一体「いろいろな細胞になれる」とはどういうことなのでしょう?

言葉だけ聞くとすごそうですが、なかなか実感がわかないと思います。

次は、「いろいろな細胞になれる=多能性幹細胞」についての具体例を紹介します。

スポンサーリンク

幹細胞の具体例ー「イモリとプラナリア」

私たち人間は、手や足がなくなったら、もう二度と生えてくることはありません。

しかし、動物界では再び手足が生えてくる生物がたくさんいます。

有名なのは、イモリです。

イモリは、手や足を切断しても数カ月で再生します。

小さいころなら、脳みそでさえ再生する力があります。

これは一度筋肉などになった細胞が、ほとんどすべての細胞になれる「幹細胞」になって、なくなった手足をもう一度作るためです。

もっとすごい再生能力をもった生物もいます。

再生界のチャンピオンである「プラナリア」です。

プラナリアは、体を200個に切り刻んでも、また再生することができます。

つまり、200匹も新たに誕生するのです。

実は、これらの生物の再生能力は「iPS細胞」と極めてよく似ています。

プラナリアはもともと、どんな細胞にでもなれる「幹細胞」をもっているのですが、人間はもっていません。

正確には、人間も幹細胞をもってはいるのですが、皮膚には皮膚、髪の毛には髪の毛といったように、他の種類の細胞になることはできません。

そこで、「プラナリアみたいな、もっと万能な(多様性をもつ)幹細胞を人間にも作ってやろう」と考え、

生み出されたのが「iPS細胞」です。

もう少し具体的に説明すると、

一度手や足になってしまった細胞を、幹細胞にもどして、もう一度いろいろな細胞を作り直そう

と考えたのです。

幹細胞がいろいろな細胞になっていくことを

分化

といい、目的の細胞に分化させることを

誘導分化

といいます。

少し「iPS細胞」のイメージがつかめたでしょうか?

続いては、「どうやってほぼ万能な幹細胞=iPS細胞」を作っているのか説明していきます。

iPS細胞の作り方ーES細胞との違いは?

さきほど、「人間には多能性のある幹細胞は存在しない」という表現をしましたが、

もっとすごい「全能性」をもった細胞は存在します。

それは「受精卵」です。

私たち人間は、母親の卵子と父親の精子が出逢って生まれたたった1つの「受精卵」と呼ばれる細胞から誕生しています。

その1つの細胞が、2つに増え、4つに増え、8つに増え……と繰り返して、およそ60兆個にまで増えた結果、人間が出来上がっています。

つまり、「iPS細胞」を作るには、このスーパー細胞である「受精卵」という情報が役に立ちそうですね。

では、本題の「iPS細胞の作り方」をみていきましょう。

まずは「受精卵」がどうやって、手や足といった細胞になっていくのか(分化していくのか)が肝心です。

この分化を決定しているのは、皆さんもよくご存じの「遺伝子」です。

「遺伝子」とは、「体の作り方を記したメモ帳」のような存在です。

主にアミノ酸の作り方が書いてあって、アミノ酸をもとに体の部品はできてしまします。

人間の場合では、2万数千個も遺伝子があります。

そんな「遺伝子」の何個かが、「受精卵の分化」を決めているのです。

ということは、受精卵で活発に働いている遺伝子を突き止めれば、

いろいろな細胞になれる「幹細胞」を作り出す手がかりになると思いませんか?

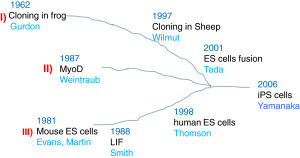

実際に、「iPS細胞」を作り出した山中教授はそう考えました。

正確には「受精卵」ではなくて、「ES細胞(胚性幹細胞)」と呼ばれる「iPS細胞」とは別の種類の幹細胞なのですが、

「ES細胞」については次の『iPS細胞の問題点』で詳しく説明します。

山中教授の考えはこうです。

「クローン羊が作れるということは、細胞が初期化できるということだよな。

そういえば、ES細胞の成分には、細胞を初期化する性能があるらしいな。

ということは、初期化の遺伝子を見つけ出して、人間の細胞でも働くようにすれば、

手や足などの細胞からでも、何にでもなれる幹細胞ができるんじゃないか」

…と。

このとき、当時分かっていた情報は以下の3つです。

1、遺伝子は10万個くらい(当時はそう考えられていました)

2、10万個の中のいくつかがES細胞で活発に働いているはず

3、その中に初期化遺伝子があるかもしれない

一見手も足も出ないようにみえますが、運と山中教授の実績が味方します。

① ES細胞で活発に働く遺伝子のリスト(EST)が大量に公開されたこと

② その解析プログラムも公開されたこと

③ 特定の遺伝子を働かなくさせる技術(ノックアウトマウス作製)に教授がたけていたこと

その結果、まず10万個の遺伝子の中から100個にまで候補を減らすことができました。

そこからは、遺伝子を働かなくしていく手法などにより重要な遺伝子を24個にまで絞ります。

あとはその24個の遺伝子すべての組み合わせを、細胞に組み込んでやるだけです。

少し省略しますが、最終的に4個の遺伝子が初期化に必要だということが分かりました(効率は落ちますが、3つでも可能ではあります)。

つまり、「細胞で4個の遺伝子を働かせる(組み込む)と、細胞が初期化されて、いろいろな細胞になれる多能性幹細胞ができた」ということです。

この「細胞」こそが「iPS細胞」です。

こうした専門的な知識と長い期間の努力、さらには運も味方して「iPS細胞」は誕生しました。

これで、手や足のもととなる「多能性幹細胞」はできました。

あとはこの細胞を、どうやって目的の細胞へと分化させていくのか…です。

こちらも理論としては簡単です。

細胞ごとに分化に関わっている遺伝子が異なるので、目的の細胞を作るのに必要な遺伝子を機能させてあげればよいのです。

実際に、比較的単純な細胞(神経や血球など)はこの原理で作ることができます。

しかし、心臓などの複雑な臓器となると、細胞の種類が数十種類となって、それをうまく機能するよう組み立てなくてはならないので、

現在の技術ではまず不可能です。

ただし、アメリカを中心に臨床試験や各種論文が多数でているので、

遠い未来には複雑な臓器の構築も可能となるかもしれません。

以上、『iPS細胞を世界一わかりやすく!ーiPS細胞って?作り方は?幹細胞?』でした!

いかがだったでしょうか?

できうる限りわかりやすく記述したつもりですが、少しでも「iPS細胞」について理解を深めていただければ幸いです。

次回は『iPS細胞の問題と2016年時点でどれだけ実用化されているのか』についてご説明します。

おそらく、皆さんの知識は「iPS細胞」が発表された2006-7年のものかノーベル賞を受賞した2012年のものだと思うので、

少し興味深いかもしれません。

スポンサーリンク

「iPS細胞をわかりやすく!ー iPS細胞の作り方は?幹細胞ってなに?」まとめ

iPS細胞とは? 幹細胞とは?

・ iPS細胞は、日本語で訳すと「人工多能性幹細胞」

・ 多能性は、「いろいろな細胞になれる」という意味

・ 幹細胞は、「いくらでも増えることができて、他の細胞になることもできる」という意味

・ よって、iPS細胞とは「人の力で作ることができる、いろんな細胞になれて、いくらでも増やせる細胞」と言い換えられる

・ いろいろな細胞になれるため、人間の体の一部や臓器などを作って、病気の方の治療に役立てられるのではないかと期待されている

iPS細胞の作り方

・ 人間はイモリやプラナリアのように、他の細胞になることができる「幹細胞」をもっていない

・ よって、人間の細胞を「受精卵」の頃のような他の細胞にもなれる「幹細胞」にもどす(初期化)必要がある

・ 山中教授は、この「細胞を初期化」する遺伝子を4つに特定した

・ それらの遺伝子を細胞で機能させると、他の細胞になることのできる「多能性をもった幹細胞=iPS細胞」が生まれた

・ iPS細胞に特定の遺伝子を機能させると、比較的単純な細胞(神経や血球など)を作り出すことができる

・ しかし、心臓のように複雑な臓器を作り出すことは現状では極めて困難であり、今後の研究に期待される

※ 画像は山中教授らの論文(2014)より転載

Hideyuki O, Shinya Yamanaka: iPS cell technologies: significance and applications to CNS regeneration and disease.

Mol Brain. 2014,7: 22.

※ 2023年7月追記